育兒資訊

《關於育兒的迷思(托兒服務篇)》之二

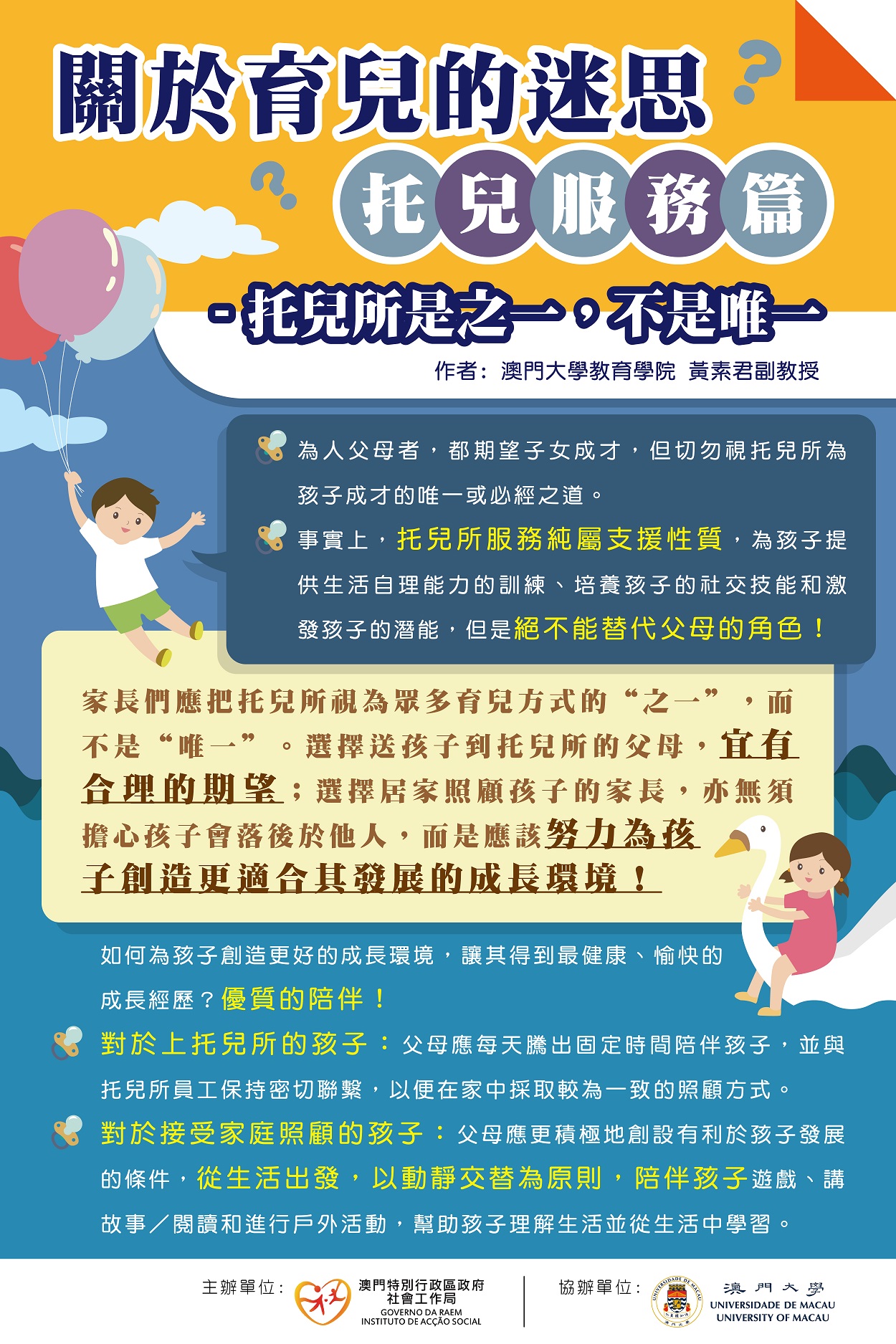

托兒所是之一,不是唯一

2021.02.12

這個題目看起來有點怪,甚麼是“之一”?甚麼又是“唯一”呢?上一期,我們談到育兒的方式其實是多元的:沒有統一標準化的方式,只有合適與不合適。而文題中的“之一”就說明了在孩子健康成長的道路上,要將托兒所視為眾多育兒方式的“之一”,而不是“唯一”。同時,只有家長對托兒所育兒方式和自身作為父母的角色有充分理解,才能為孩子帶來最大的福祉!

每個孩子都是父母眼中的珍寶,父母渴望子女成龍成鳳,也是十分自然的事!不過,凡事須依循規律,若父母們過於着急而揠苗助長,就可能給孩子帶來無比巨大的傷害了。此話何解?有些家長把孩子送進托兒所後,仿佛將托兒所看成是一所“學校”,希望它能夠為孩子上幼稚園做準備,即成為“學前教育的學前班”,也有部分家長把托兒所看成是一顆“萬能藥”,覺得托兒所是孩子“成才”的必經之道!然而,世上哪有這麼容易的事呢?正如上期提到,托兒所提供的其實是一種支援性質的服務,而不是替代性照顧孩子的服務,雖然它能為孩子提供生活自理能力的訓練、培養孩子的社交技能和激發孩子的潛能,但不等於家長就可以撒手不管,將為人父母的角色隱藏了。此外,家長也應對托兒所服務有合理的期望,切勿有“托兒所學校化”的想法,這種扭曲的想法對托兒所和孩子都會帶來不良的影響!所以,選擇送孩子到托兒所的父母,宜有合理的期望;選擇居家照顧孩子的家長,亦無須過於擔心自己的孩子會落後於他人,而是應該努力為孩子創造更適合其發展的成長環境,這才是正道呢!

那麼,我們可以怎樣為孩子創造更好的條件,讓他們得到最健康、愉快的成長經歷呢?答案雖然簡單,但卻是個很大的挑戰 – 優質的陪伴!

上托兒所的孩子過的是群體生活,對他們而言,較缺乏但又十分重要的當然是家長的優質陪伴。首先,家長應有意識地每天騰出固定的時間陪伴孩子,例如在每天晚飯過後,陪伴孩子遊戲、閱讀;週末期間,定時帶孩子進行一些戶外活動。這些都能幫助孩子建立安全感和信任感。其次,家長應與托兒所員工保持密切聯繋,多交流孩子的成長情況,以便及時發現或預防孩子可能出現的身心問題。同時,家長亦應多向托兒所了解育兒的方法,以便在家裡也可以採取較為一致的照顧方式。筆者曾在一托兒所觀察過,發現某位孩子有能力自己穿鞋和脫鞋,但中午離開時,祖父母連同家傭三人來接孩子,孩子本想自己穿鞋,但成年人馬上幫他拿背包和穿鞋……這不正正抵銷了托兒所對孩子自理能力的培育嗎?大家真要好好思考啊!最後,父母們應珍惜跟孩子一起參加托兒所各種親子活動的寶貴機會,共度親子時光!

對於接受家庭照顧的孩子來説,父母在家中其實也能創設有利於孩子發展的條件。大家或許會問,時間那麼多,可怎樣安排?這主要依循兩大原則:一、優質的陪伴;二、從生活出發。孩子很多時候是通過遊戲去理解生活和進行學習的,所以陪伴孩子遊戲是一個很有效的方法。父母們可跟孩子一起玩自己小時候玩過的遊戲,與孩子分享自己的童年回憶;也可從家中的資源出發,例如將家中的廢舊紙張、紙皮等剪成不同的形狀,讓孩子辨認或上色;跟孩子玩“角色扮演”類的遊戲,引導孩子扮演老師、醫生等角色,豐富他們在一些概念上的認知。再者,為孩子安排固定的親子講故事和共讀時間,給他們學習聆聽、發展想像力的機會。但要注意,0至3歲的孩子仍然處於專注力的初期發展階段,所以每次閱讀時間不宜過長,而且要為孩子多預備幾本可供選擇/替換的書籍。此外,長時間留在家中的孩子更需要一些戶外活動和與他人交流的機會。父母可利用節假日帶孩子到公園、超市、圖書館等地方,或帶孩子走訪親戚、朋友,讓他們多跟長輩和同輩交流。這樣,不僅能夠減少孩子在家中的孤獨感,還可以培養他們的社交、溝通能力!說到底,安排活動時,應以“動靜交替”為原則,以達到均衡發展。

綜上所述,無論孩子是上托兒所,還是接受家庭照顧,父母們只要保持積極、正向的育兒心態,不斷探求合適的育兒方法,並願意為孩子提供優質的陪伴,便不用擔心孩子的“成才”之路受阻!

(澳門大學教育學院黃素君副教授供稿)