育兒資訊

《關於育兒的迷思(照顧者角色篇)》之一

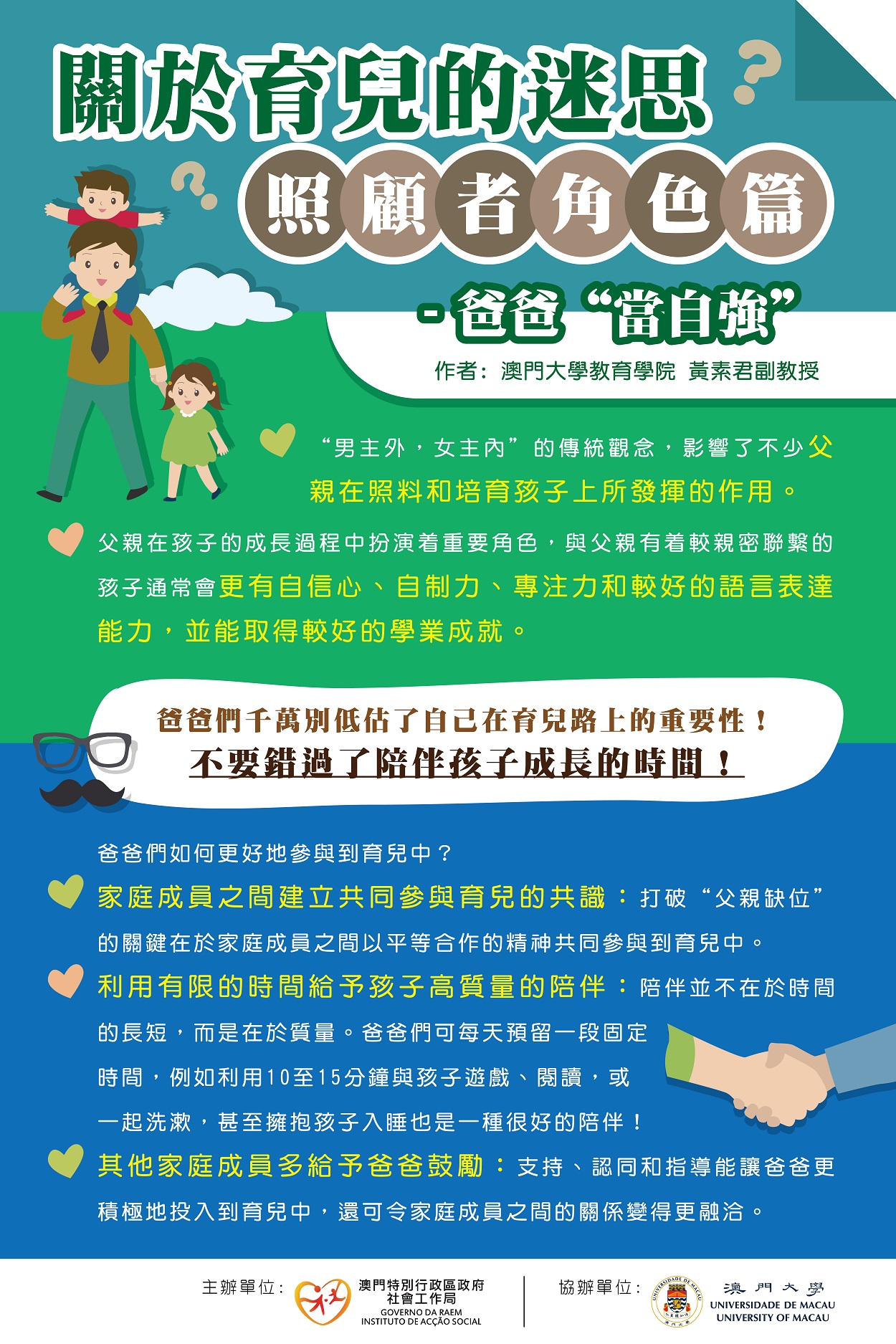

爸爸“當自強”

2021.04.12

常言道:養不教,父之過。這句話不是正好指出了爸爸在孩子的成長過程中扮演着至關重要的角色嗎?然而,我們又常常聽到“男主外,女主內”的說法,爸爸要在外面為口奔馳。到底,實際情況會是怎樣的呢?中國內地在2015年進行了一項調查,結果顯示0至5歲嬰幼兒的照顧者主要是母親,而父親在照料和養育孩子上所發揮的作用則很有限,更有22.4%的嬰幼兒與父親平均每週見面次數為0次(1)。澳門在2016年展開的一項調查也呈現出類似的結果:在0至6歲嬰幼兒的家庭當中,日間主要照顧者為父親的不到兩成,有八成半家庭的嬰幼兒日間主要照顧者是(外)祖父母、母親或傭工(2)。到底是甚麼原因造成了這種“父親缺位”的現象呢?

造成“父親缺位”的一個主要原因可能就是“男主外”的家庭經濟支柱角色等傳統觀念。這些觀念除了對男女的活動空間進行了劃分,同時還“分配”了他們的家庭任務和角色,即媽媽照顧家中老幼,爸爸則在外工作幹活為家庭謀幸福。在這種觀念的影響下,不少父親認為,照顧孩子就是媽媽的工作,加上一些男士一直較少參與家務,所以在偶爾照顧孩子時就顯得“越幫越忙”,沒有成就感,也就沒有動機繼續參與了。

在孩子的成長過程中,父母雙方的照料與關愛同樣重要。有研究顯示,與父親有着較親密聯繫的孩子通常會更有自信心、自制能力和專注力,並具有較好的語言表達能力,也會取得較好的學業成就。另一些研究則顯示,家庭中“父親缺位”的孩子更容易出現學習上和行為上的問題。更嚴重的是(3),孩子可能會因此而患上“缺乏父愛綜合症”,具體表現為焦慮、自尊心低及自控能力差等(4)。所以,各位爸爸,千萬別低估了自己對孩子的影響!千萬不要因為一些錯誤觀念,而錯過了陪伴孩子成長的時間!

那麼,爸爸們如何能更好地參與到育兒中呢?以下是三大原則供大家參考。

第一,家庭成員之間,尤其是夫妻之間,要對育兒有共同參與的共識。這種共識的建立就是打破“父親缺位”的關鍵條件。在許多家庭中,父親負責在外打拼,而家中的起居生活仍是靠妻子或長輩去打點,更遑論照顧孩子了。因此,家庭成員對這種情況常常持默許態度。然而,參與育兒是父母雙方都須肩負的責任,因為孩子本就是夫妻二人的愛情結晶,雙方的照料都是不可或缺的。雖然有一些父親已經意識到在家庭中應該“協助”妻子或祖輩照顧孩子,但事實上這種“協助”的觀念仍是不足的。父母雙方必須達成共識,以平等合作的精神共同參與到育兒中,這樣不但能使孩子與爸爸的關係更親密,也能讓爸爸親身體會到太太的辛苦。

第二,正如前幾期提到,陪伴孩子是育兒的關鍵。但不少爸爸會說,我也很想照顧孩子,但工作實在太繁忙,沒有時間參與呢!其實,陪伴並不在於時間的長短,而是在於質量,即好好利用僅有的時間去一心一意地陪伴孩子,這樣的高質量陪伴才是更有價值的呢!譬如說,在每天吃早餐時,用10至15分鐘時間與孩子玩玩或聊聊天,不僅能與孩子聯繫感情,還可培養孩子的語言能力。如果有條件,每天預留一段固定的時間陪伴孩子遊戲、閱讀,或只是一起洗漱等。但若真的沒有時間,擁抱孩子入睡也是一種陪伴呢!請謹記,爸爸們騰出的每一點時間,對孩子來說都可能是寶貴的回憶!

第三,多給爸爸一點鼓勵。在爸爸最開始參與育兒的時候,難免會有點不熟練,媽媽或其他家庭成員可以先認同爸爸的付出,給予指導和鼓勵,千萬不要因為爸爸稍微做得不當或只是與其他照顧者習慣不同就給予負面評價。這樣就能讓爸爸更積極地投入到育兒中,慢慢地提升其能力和經驗,還可以令家庭成員之間的關係變得更融洽呢!

綜上所述,照顧孩子是整個家庭的事,只有父母雙方都積極參與其中,才是既科學、又有利於孩子成長的家庭培育。在此,筆者再次呼籲,爸爸們作為家中的“頂樑柱”,應該要“當自強”,在外奔波的同時,也要與家人建立起共同參與育兒的共識,給予孩子高質量的陪伴,而其他家庭成員也要適時給予爸爸支持和鼓勵。爸爸們的付出,不僅是對孩子的一種愛的表現,也是對整個家庭的一份責任!

(1) 國家衛生和計劃生育委員會(2015)。《中國家庭發展報告2015》。北京:中國人口出版社。

(2) 澳門特別行政區政府社會工作局(2017)。《托兒所服務需求調查與政策規劃研究撮要》。

(3) Bahr, K. S. (1995). Book reviews - redefining families: Implications for children’s development edited by Adele Eskeles Gottfried and Allen W. Gottfried. Family Relations, 44.

(3) Hetherington, E. M., & Stanley-Hagan, M. (1999). The adjustment of children with divorced parents: A risk and resiliency perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 129-140.

(澳門大學教育學院黃素君副教授供稿)